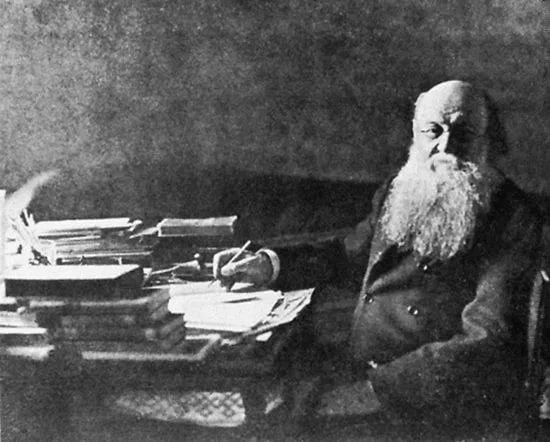

Неттлау Макс

Толчок, который дал Кропоткин интернациональному анархическому движению своими вдохновенными и хорошо продуманными агитационными теоретическими статьями в “Револьтэ”, очень скоро получившими широкое распространение в виде брошюр, был временно ослаблен тремя годами его тюремного заключения, с 1883 до 1885 года. Когда человек твердых убеждений оказывается таким образом отрезанным от жизни на годы, то это может повлиять на его здоровье, но вынужденный отрыв от наблюдения жизни и от действия, от повседневного хода событий до некоторой степени возмещается более глубоким изучением и наблюдением вещей в более широком масштабе и с большего расстояния. Даже тогда, когда изучение становится затруднительным, а вести с воли поступают скупо, остается возможность вознаградить себя путем сосредоточенного размышления, изучения идей и фактов и накопления доказательств.

Толчок, который дал Кропоткин интернациональному анархическому движению своими вдохновенными и хорошо продуманными агитационными теоретическими статьями в “Револьтэ”, очень скоро получившими широкое распространение в виде брошюр, был временно ослаблен тремя годами его тюремного заключения, с 1883 до 1885 года. Когда человек твердых убеждений оказывается таким образом отрезанным от жизни на годы, то это может повлиять на его здоровье, но вынужденный отрыв от наблюдения жизни и от действия, от повседневного хода событий до некоторой степени возмещается более глубоким изучением и наблюдением вещей в более широком масштабе и с большего расстояния. Даже тогда, когда изучение становится затруднительным, а вести с воли поступают скупо, остается возможность вознаградить себя путем сосредоточенного размышления, изучения идей и фактов и накопления доказательств.

Таким путем Бланки, проведя 40-е годы, потом 50-ые, затем опять 70-е годы в тюрьме, вышел из тюрьмы с крепко пустившей корни системой идей. Бакунин выработал комплекс своих идей, неизменно (с большими исключениями) излагавшихся им в течение боевого периода его жизни с 1864 по- 1874 год, тоже, по-видимому, во время своего пребывания в тюрьме с 1849 по 1857 год. В тюрьме же он, по-видимому, привел в систему эти идеи. Кропоткин также воспользовался годами тюрьмы, чтобы подготовиться умственно — у меня нет никаких сведений о том, что он, может быть, написал за это время — к продумыванию основ анархизма, имея в виду определенную цель: связать анархизм, если не отождествить его, с реальной жизнью, с главным и наиболее широким течением жизни и прогресса, чтобы таким образом установить неизбежность анархизма. На этой основе Кропоткин хотел построить выводы о путях и условиях скорейшего осуществления анархизма и прихода социальной революции, становившихся неизбежными ввиду народного недовольства и банкротства капитализма. Его задача была — указать формы этой революции, наметить задачи, предотвратить ошибки, таким образом, чтобы революция привела непосредственно к осуществлению анархизма.

Таким образом, начав с выяснения причин растущего недовольства (“Дух бунта”, май-июнь 1881 года), указав на подъем молодежи (“К юношеству”, июнь-август 1880 года), на значение экспроприации (ноябрь-декабрь 1882 года), обращаясь к бунтарям с призывом разрушить старый строй, он теперь присоединяет сюда доказательства того, что новый порядок уже сейчас создается путем растущей сети добровольных организаций, отодвигающих государство на задний план.

Кропоткин доказывает, что все учреждения, кроме тех, которые созданы жадностью капиталистов и государственным принуждением, обычаи и привычки, складываются в направлении к коммунизму. В этом смысле свободно организованное научное общество представляет собою частицу анархизма.

В той степени, в какой библиотека и другие специальные преимущества свободно предоставляются на равных началах всем его членам, посетителям и даже гостям, это ученое общество применяет на практике свободный коммунизм. Таковы же привычки людей, когда их пробуждают от рутины: как в великие дни Французской Революции, они свободно организуются в группы, если не встречают препятствия со стороны власти. Они распределяют продукты на началах равенства, принимая в соображение нужды каждого и с уважением относясь к слабому.

Поэтому революция, когда ей удается избежать роковой ошибки — вручения своей судьбы новым вождям — сделает то, что социально и политически правильно. Революция немедленно приступит к снабжению пищей, одеждой и жилищем всех нуждающихся, путем использования существующих запасов и жилищ, при помощи добровольцев и местных жителей.

Те же люди организуются для производства на тех же началах свободы и удобства. Так как вопрос о пище станет неотложным в первую очередь и так как смена успехов и неудач революции, сопротивление реакционеров и другие препятствия расстроят транспорт товаров, то пища будет добываться на местах путем специальных современных методов. Передовые местности станут независимыми от снабжения их менее передовыми и враждебными округами.

Таким путем Кропоткин связал воедино ряд возможностей, каждая из которых заключала в себе некоторую жизненную реальность в прошлом или в настоящем. В целом, это было лишь его личное понимание того, как события могли бы случиться. Его парижская лекция “Анархия в эволюции социализма”, в начале 1886 г., статьи в “XIX Сенчури” за 1887 г., “Научные основы анархии” и “Грядущая анархия”, его статьи в “Ле Револьтэ” и “Ла Револьт”, вошедшие в его книгу “Хлеб и Воля”, и такой же ряд статей, приспособленных к положению в Англии и напечатанных в “Фридом”, затем мелкие статьи, речи и лекции в Англии в 80-х годах, — во всех этих и затем в позднейших произведениях одна и та же серия ожидаемых событий воспроизводится в одной и той же связи и последовательности, с непоколебимой верой и логикой.

Продовольственный вопрос, включая производства на тестах методами интенсивной агрикультуры, оранжерейное выращивание фруктов, согревание почвы и т.д., будучи разрешен путем такой децентрализации, приводит к подобной же децентрализации в области промышленности. Это вызовет политическую анархию: максимум автономии, минимум взаимозависимости. “Поля, фабрики и мастерские”, — книга основанная на статьях 1888, 1890 и 1900 г.г., — и “Земледелие” (1890-91) дают изложение этих вопросов.

Когда ультра-буржуазный дарвинист проф. Гексли в лекции, прочитанной в Оксфорде в 1888 г., бросил вызов самой основе социального чувства, Кропоткин ответил тем, что изобразил развитие социального элемента на протяжении всех стадий животной и человеческой жизни в книге “Взаимопомощь”. Он приступил к исследованию основы социальных отношений в прошлом, настоящем и возможном будущем в лекции “Справедливость и нравственность” и в своем позднейшем труде “Этика”, который ему не удалось закончить. Здесь он намеривался описать три стадии: взаимопомощь, справедливость, равенство и великодушие, основываясь на изысканиях Ж. М. Гюйо. Очевидно, что если период справедливости-равенства соответствует коллективизму, то великодушие, как принцип, исключающий всякое измерение, соответствует свободному коммунизму. Этика в ее высшем развитии целиком совпала бы с коммунистическим анархизмом.

Историческим примером, подтверждающим все эти концепции, и в то же время образцом грядущей революции, была для Кропоткина Французская Революция, если рассматривать ее в ее подлинно народной форме, очищенной от авторитарных препон и ошибок, коренящихся в авторитарном инстинкте и идеологии. Кроме того, зрелище ошибок и неудач авторитарных партий в ходе русских революционных событий 1905-06 годов косвенно отразились в книге Кропоткина “Великая Революция 1789-1793,” напечатанной в 1909 году.

Такова вкратце работа всей жизни Кропоткина. Чем пристальнее я ее изучал в последнее время, тем более я поражался строгостью ее линий и ее целеустремленностью в течение всей его долгой жизни. Эти качества свидетельствуют о силе его убеждений, но не могут придать чисто личной концепции значение общепринятой теории, не подлежащей изменению.

Иначе как быть с индивидуальными концепциями всех других анархических мыслителей? Считать, что все они не правы, а прав один только Кропоткин, после которого уже ничего более не осталось сказать?

Разумеется, Кропоткин не предъявлял такой претензии. В предисловии к изложению совершенно иного понимания грядущей социальной перемены — к книге “Как мы совершим революцию”, написанной Э. Пато и Эмилем Пуже, напечатанной в ноябре 1909 года и переизданной в 1911 году, а в 1920 году вышедшей в русском переводе, в издании “Голоса Труда”, Кропоткин высказался о характере и значении социальных предвидений. Он не считал их вредными помехами для свободной самодеятельности народа в день революции. Такое возражение могло бы быть выдвинуто против каждой выдающейся книги по социологии. Он считает полезным показать нам путем таких описаний, как различные системы могли бы действовать. Он считает, что мысль всегда предшествовала осуществлению и напоминает о путях развития воздухоплавания, где цель, по внешности утопическая, была достигнута на деле. Мы должны приучиться не приписывать даже самым лучшим книгам больше значения, чем они в действительности имеют. Книга не есть Евангелие, она содержит только высказывания и предложения, из которых читатель сам должен сделать выбор. У каждого из нас есть своя собственная мечта о будущем. Мы хотим иметь общее представление о революции, а не революционный рецепт. Очертания грядущего общества намечаются для нас в форме равенства, справедливости, независимости и свободного соглашения, и эти формы будут отвечать желаниям… “Такие же соображения заставили меня 30 лет тому назад разработать набросок социальной утопии в “Хлеб и Воля”. Теперь Пато и Пуже нарисовали картину синдикальной утопии — преобразования синдикатов для целей борьбы труда с капиталом в производящие группы, самостоятельно преобразующие производство и распределение. В той же картине они изобразили переход государственных и муниципальных функций в руки промышленных, коммунальных и кооперативных групп.

Кропоткин возражает, что все это еще не есть анархизм, но одобряет широту взглядов и терпимость авторов по отношению к взглядам иным, чем их собственные.

Эти замечания, изложенные здесь вкратце и без попытки исчерпать вопрос, основаны на письме Кропоткина к Пуже. Последний получил от Кропоткина разрешение напечатать это письмо в качестве предисловия к своей книге, при чем Кропоткин придал своему изложению более точную форму. Предложения синдикалистов о том, чтобы использовать нынешнюю общественную организацию в качестве основы для будущего общества — не новая идея. Эта мысль была уже предложена бельгийскому Интернационалу в 1896 году и безоговорочно принята испанским интернационалом в 1870 году. Она сохранялась в качестве излюбленной догмы до 1888 года, но именно эти идеи найдены были слишком застойными и отвергнуты были коммунистами-анархистами в 1876 и 1880 годах.

Кропоткин знал об этом и совсем не стоял за старую идею, но, как мы уже видели, он допускал существование разных типов социального предвидения и свое собственное понимание будущего назвал “Завоеванием Хлеба” — “очерком социальной утопии”. Именно это я и хочу установить: это одна из социальных утопий, одна из прекраснейших утопий, но это не единственная такая утопия и не следует думать, что только эта утопия правильна.

В таком понимании мы можем наслаждаться каждой мыслью Кропоткина и оказывать ей величайшее внимание, если она действует на наши чувства. При таком понимании значения постоянных и лучших доктрин анархизма я могу сказать: Кропоткин был человек велик, но анархизм еще более велик. Анархизм существовал до Кропоткина, он живет и развивается во многих формах и после Кропоткина.

Мне кажется, что предыдущее поколение анархистов, например, Бакунин, а также Малатеста, выросший с ними, вдохновлялись духом 1841 года, духом всемирной революции и братства. Кропоткин находился под влиянием прежде всего европейских войн 60 и 70-х годов и Парижской Коммуны 71 года. Войны были антисоциальным явлением, а Коммуна была трагедией безнадежно защищаемого дела. Осада Парижа выдвинула на первый план вопрос о продовольствии осажденного города.

Такая же проблема встала бы, в случае социалистического восстания в Англии, где снабжение продовольствием зависит от морских перевозок. Все это создало серьезное, даже ужасное положение.

“Мы, немногие, выступали против всего мира”. При таких положениях только мощное развитие всех местных ресурсов может помочь, поскольку помощь здесь вообще возможна. Люди 1848 года видели, как великая новая идея переходила из страны в страну, подобно лесному пожару, но люди 1871 года видели вокруг себя только врагов и умирающих друзей. Первый период был периодом революционного прилива, а второй — периодом контрреволюционного отлива.

Бакунин, оставшись один, возобновил борьбу против царя. Дон Кихот, как он сам себя назвал, истинный человек 1848 года, как мы должны его называть. Кропоткин был уже свидетелем жестоких форм этой борьбы, исхода которой не могли решить энтузиасты “хождения в народ”.

Террор убил царя, убил также всех террористов. Он оказался неспособным помешать тирании длиться еще долгие годы, вплоть до 1905 и 1917 г.г. Все это породило в душе Кропоткина, при всем его оптимизме и душевной бодрости, очень горькое и болезненное жизнеощущение.

Он правильно предвидел уже в 1914 году, что при таком положении на долю народов Европы выпадут жестокие страдания и реакция. Он находил утешение в том, что отдавался самой интенсивной работе в местных организациях, в децентрализации и в духе солидарности, который обычно, всего сильнее бывает в местных организациях. На этот дух солидарности он и возлагал надежды, считая, что именно он проделает все эти чудеса немедленного создания коммунистического порядка, интенсивной местной агрикультуры и местной добровольной работы во всех областях прогресса. Он потерял надежду на всеобщность борьбы и уверовал в древнейшую форму связи между людьми, в связь между дружественно настроенными соседями…

Был ли он прав?

При нынешнем положении вещей именно эти местные связи слишком часто разрываются, и гораздо более прочные отношения связывают людей одинаковых взглядов и интересов на огромных пространствах и в разных странах. На это и возлагают свои надежды многие. Годы 1880-1930 лежат теперь перед нами, как позднейший период истории. Мы были свидетелями событий этих лет и начинаем понимать работу его внутренних движущих сил, благодаря обилию источников для изучения этого периода. Была ли идея Коммуны важным фактором в социальных чаяниях? Я думаю, что нет.

Государство, мягкое и пассивное, в течение либерального периода до 1870 года, чудовищно выросло после него, а идея самоуправления пошла на примирение с государством. Местные и центральные власти поделили между собою сферы авторитарного управления. Это был период колониальных завоеваний, империализма. Этот дух преобладал также в малых единицах, например, местные, муниципалитеты Лондона превратились в “великий Лондон”, в территорию муниципального совета лондонского округа 1889 года. Маленькие национальности стремились стать национальными государствами и получили самостоятельное государственное бытие после войны в 1918 и следующих годах.

Эти государства стали насаждать местную промышленность не в идиллическом гармоничном духе кропоткинской “промышленной деревни”, самодовлеющей и дружественной по отношению к своим соседям, а в качестве средств увеличения своей государственной власти с целью дальнейшего роста и завоевания власти над своими более слабыми соседями и соперниками.

Децентрализация, таким образом, создала нечто противоположное солидарности и умножила причины трении и напряженности. Надежды на улучшение заключаются в восстановлении солидарности, в федерации более крупных единиц, в разрушении новых местных барьеров и ограничении, в коллективном контроле недр земного шара, естественных богатств и других преимуществ.

Хотя возможно механически выращивать зерно и фрукты в оранжереях, при искусственном свете и тепле, даже и в наиболее бесплодных северных районах, однако, это способ, к которому могут обращаться поневоле только люди, отрезанные от всего остального мира. Этот способ требовал бы много методических усилий и предполагал бы существование очень странного мира, подразделенного на много районов, еще более отчужденных друг от друга, чем современные европейские государства.

В этих районах люди работали бы в очень различных условиях природы, климата. Общим для всех было бы состояние неравенства, которое привело бы к соответствующему напряженному и враждебному настроению и никогда не создало бы ничего, приближающегося к анархизму. Боюсь, что предвидение Кропоткина не отвечало подлинному духу и тенденциям периода J 880-1930 годов, который еще продолжается. Социалистический дух стремился к универсальности и солидарности до тех пор, пока не был преодолен националистическими интересами в социализме, порожденными районным, парламентарным, избирательным и тред-юнионным социализмом каждой страны. Анархизм, единственный защитник солидарности всего человечества, также стал терять интерес к нему, устремившись к индустриально-деревенской атомизации человечества, проповедуемой Кропоткиным.

Элизе Реклю, всю свою жизнь стоявший за анархический коммунизм, никогда не пытался идти в направлении, взятом Кропоткиным, как не делал этого и Малатеста, да, в сущности, и никто, за исключением очень многочисленных, безоговорочных и нерассуждавших сторонников Кропоткина, которые считали анархизм воплотившимся в его учении.

Мерлино был первым, открыто выступившим с критикой этого учения в ноябре 1893 г., но его арест в Италии в январе 1894 положил конец его анархической пропаганде. Присматриваясь ближе к старым изданиям, можно заметить, что особые идеи Кропоткина, перечисленные выше, редко осуждались, редко подвергались сомнению, но зато и редко полностью принимались независимыми писателями. В самом деле, все, что он говорил, всегда бывало связано со столькими хорошими идеями, что отвержение этих идей всегда воспринималось, как попытка обнаружить их слабые стороны.

Я думаю, что довольно точно изображу действительное положение в следующих словах: многим мнения Кропоткина казались не подлежащими сомнению истинами, а другим представлялось нежелательным поднимать вопросы, чтобы не ослабить огромное влияние, какое оказывали личность, талант и преданность его своему делу. Кроме того, многие думали, что было просто невозможно ожидать, что он изменит свои взгляды под влиянием критики.

Все это создало в конце 80-х годов период передышки в анархическом движении. Эта передышка не была повсеместной, но охватила значительную площадь нашей деятельности. Несогласные элементы почувствовали себя вне движения, ожесточились и стали подчеркивать пункты разногласий, так как лишь в редких случаях к ним протягивалась дружеская рука.

Коллективистический анархизм, как он представлен был тогда многими членами старой испанской организации, английскими анархистами, вроде фракции старых членов социалистической лиги 80-х годов, Иоганном Мостом и его товарищами в германском движении в Лондоне и Соединенных Штатах в 80-х годах, Густавом Ландауером и другими в новом германском движении начала 90-х годов, — был безжалостно отметен в сторону коммунистами-анархистами, которые считали своим долгом вывести из употребления то, что они считали устаревшей верой.

Та же самая атака по всей линии была направлена против остатков организации. На другом фланге анархизма были выдвинуты индивидуалистические требования на коммунистической основе — и отвергнуты. Здесь также методы борьбы выдвинулись на первый план за пределы линий морали, начертанных коммунистами-анархистами. Отсюда возникла жестокая полемика: здесь Мерлино и Кропоткин стояли плечом к плечу, тогда как Элизе Реклю и Поль Реклю выдвинули более широкое понимание задачи. Короче, в то время, как все эти оттенки анархических взглядов могли бы образовать широкий и разнообразный фронт, на самом деле, получилось дробление на множество враждующих фракций, считавших необходимым опровергать точку зрения всех других фракций.

По причине этих расколов первомайское движение оказалось совершенно бессильным во Франции после 1890 года, но оно было внушительным, благодаря генеральной стачке в испанской Каталонии (1890, 1891) и попыткам сотрудничества анархистов и революционных социалистов в Италии (1891).

Акты насилия и покушения на частную собственность во Франции имели двоякое происхождение — деятельность искренно убежденных экспроприаторов, в роде Дюваля (1885), Пини (1887-1889) и других, и месть за полицейские и судебные жестокости, за дурное обращение с заключенными, ссылки, казнь человека, который никого не убил (Вальян) и тому подобные действия властей, вызвавшие ожесточение и жажду мести (1891-1894).

Это относится также к таким актам в Испании, которые возникли под влиянием казни херецких рабочих, истязаний первых заключенных в тюрьме Монтжуих и т.п. (1893-1896). Подобным же образом и режим Криспи в Италии своими жестокими репрессиями вызвал несколько попыток мести, например, после кровавых репрессий в результате Миланского восстания 1898 г., монтжуихских пыток 1896-7 г.г. и других актов жестокости. То же относится к целому ряду покушений в Германии и Австрии (1882-83), за исключением очень немногих случаев убийств, совершенных по инициативе отдельных лиц в 1882 и 1883 г.г. Все покушения анархистов могут быть отнесены именно на счет таких причин — возмущение против жестокости в большинстве случаев, действия же в связи с индивидуальными экспроприациями — только в немногих случаях.

Среди народных движений некоторые выделяются своими значительными размерами — бельгийские бунты осенью 1886 г., великое социальное брожение по всей Италии, особенно в Сицилии зимой 1893-4 г.г., движение херецких рабочих в январе 1892 г., хлебные бунты от Фогии до Милана весной 1898 г., бунты лондонских безработных в феврале 1886 г. Упомяну также большую политическую генеральную стачку в Бельгии в 1893 г. и генеральную стачку в Барселоне в 1902 г., затем “красные недели” в Барселоне в июле 1909 г. (предлог для судебного убийства Франциска Феррера) и в Анконе, а также в городах Романьи в июне 1914 г., где Малатеста опять выступал в роли бойца.

Имели место также огромные стачки, вроде стачки лондонских грузчиков в 1889 г., и много затяжных стачек во Франции, руководимых синдикалистами. Во всех этих трудных испытаниях анархисты и анархисты-синдикалисты внесли свою долю усилий, опасностей, лишений и потерь, но все это не привело к подлинному, широкому революционному движению. Чем дальше, тем больше социалисты и их реформистские рабочие организации оказывались решающим фактором. Этим объяснялся недостаток широкой поддержки и бесплодность многих начинаний, вызывавших большие надежды. Это влияние политического социализма и рабочего реформизма начинается с конца восьмидесятых годов, когда анархисты, настаивая на ненужности организаций, на самом полном осуществлении свободного коммунизма и применении исключительно революционных методов, установили такую степень ригоризма, которая была недоступна и непонятна средним передовым рабочим, как раз в то время, около 1890 г., переживавшим острое недовольство и социально самоопределявшимся.

Плоды этого были пожаты и использованы политическими социалистами. Только тогда, как это показали английские забастовки 1889 г. и знаменитое первомайское выступление 1890 г., рабочие большей части Европы пришли в состояние небывалого возбуждения, стали выходить на демонстрации невиданными ранее массами и в самых захолустных местностях.

Но как раз в то время, как я уже сказал, анархисты меньше всего имели связей с этим движением (кроме Испании), а политические социалисты, — чьи два международных конгресса в Париже в 1889 г. оказались такими недоносками, — монополизировали и использовали настроения и интересы рабочих.

Но они зашли слишком далеко и вызвали протест в своих собственных рядах. Так называемые “независимые” (левое крыло) социалисты появились в Германии, Голландии и в Дании в то время как во Франции наиболее рабочая фракция политических социалистов, аллеманисты и многие синдикаты, отвернулись от своих политических лидеров и создали антипарламентарное и чисто социалистическое течение.

Лучшие элементы покинули политические партии в начале 90 годов. Сначала они подчеркнули свою преданность революционной социал-демократии и бескомпромиссному марксизму, но Энгельс, полностью стоявший на стороне крупнейших вождей, высказался против позиции отколовшихся. Эти группы отколовшихся представлены в Голландии Ф. Домелой Ньювенгаусом и Хр. Корнелиссеном, в Германии — Вильгельмом Вернером, Паулем Кампфмеером, Густавом Ландауером и другими, во Франции — Фернандом Пеллутье, анархистом, деятельно ведущим работу в синдикатах при помощи решительных людей, выходцев из всех социалистических фракций, вырвавших организованных рабочих из лап парламентских лидеров, воображавших себя их прирожденными господами.

Италия была вне этого хода событий. Там свободные и энергичные анархисты типа Пиетро Гори и Луиджи Галлеани, присоединили лучших из социалистов к анархизму. Затем наступили годы реакции (1894-1896), а позднее, в 1897 г., Малатеста, вернувшись в Италию, снова убедил анархистов повсюду вести совместную прямую пропаганду. Снова возникли хлебные бунты периода 1898 года и пришли годы репрессий, пока Бреши не совершил цареубийство, после чего летом 1900 года, были восстановлены более нормальные условия. Пропаганда развивалась до 1914 года, когда “красная неделя” в Романье, а вскоре после того — кампания социалистов-интернациолистов в пользу войны не создала новое положение.

В Голландии либеральный социализм, как назвал его Ф. Д. Ньювенгаус, или революционный коммунизм, как предпочитал именовать его Корнелиссен, стал делать реальные успехи, хотя социал-демократы основывали свои организации повсеместно рядом с организациями анархистов. Несколько лет спустя, в Швеции также появился так называемый “молодой социализм”, обязанный своим возникновением главным образом работе синдикалистов. Он стал распространяться и пускать корни, жить своей независимой жизнью и процветать. Такое же движение стало развиваться в Норвегии, но в значительно меньшем масштабе, и когда в 1889 году в Дании возникла оппозиция, это движение умерло.

В Германии независимые разделились на революционных социал-демократов, постепенно втягивавшихся обратно в старую партию, и на независимых анархистов, среди которых пользовались влиянием идеи Дюринга о коллективистическом анархизме и их собственные независимые взгляды. Самым замечательным представителем их был Густав Ландауер. Из независимых же образовалась группа коммунистов-анархистов, вроде Бернгарда Кампфмеера, который был пламенным сторонником идей Кропоткина, изложенных в книге “Хлеб и Воля”.

В течение нескольких лет продолжалось сотрудничество двух последних групп, представленных берлинским “Социалистом”, издававшимся Ландауером, но в 1897 году коммунисты-анархисты пошли своим собственным путем, а Ландауер — своим. Этот путь привел Ландауера близко к Прудону и заставил его заинтересоваться в непосредственных анархических достижениях (в жизни, поведении и работе), как это показывает создание им в 1908 году Социалистического Союза, его новые статьи в “Социалисте” (1909-1915), его немецкая книга “Призыв к социализму” (1911) и т.д.

Это была попытка совершенно независимого либертарного мыслителя. Такою же независимостью отличалась деятельность Вильяма Морриса в Лондоне в течение периода 1883-1890 годов его жизни, особенно в Социалистической Лиге (1885-1890). Об этом свидетельствуют “Коммонвил”, его знаменитая утопия “Вести Ниоткуда” и много других произведений того периода. Оба они, Моррис и Ландауер, очень хорошо знали Кропоткина и его взгляды, но ни один из них не разделял его надежд на немедленное самопроизвольное рождение коммунистического анархизма, которое Кропоткин считал возможным и желательным и в защиту которого он горячо выступал, а многие из его сторонников надеялись даже увидеть еще при жизни. Оба они, Моррис и Ландауер, считали такую моральную и интеллигентную подготовку необходимой для того, чтобы такие идеи могли осуществиться и получить прочное существование. Таково также было и осталось мнение Малатесты, которое, я думаю, разделяется и всеми серьезными современными анархистами.

Итак, в Германии Ландауер и его друзья пошли своим путем, а коммунисты-анархисты — своим. Но постепенно независимые и чисто социалистические синдикаты объединились в Германии в группу, организованную Фрицом Катером и другими. Эта группа, сочувствующая французскому, революционному социализму, после войны познакомилась, главным образом, благодаря Рудольфу Рокеру, с анархизмом, и с тех пор стала содействовать распространению анархизма в своих рядах путем многих изданий, рекомендовавших историческое и теоретическое изучение анархизма. В качестве горячих поклонников личности Кропоткина, они издали много его произведений, но не были такими безусловными сторонниками идей “Хлеба и Воли”, как германские коммунисты-анархисты. Они перевели утопию Пуже, изданную в 1909 году, и упомянутую выше, и она лучше всего отвечала их программе, их чаяниям и надеждам.

Во Франции период 1886-1894 годов был временем появления разнообразнейшей массы анархистов и сочувствующих, активистов, пропагандистов и писателей, среди которой было много интеллектуальной и артистической молодежи, поэтов и артистов. Эти группы оказывали косвенное влияние на тех рабочих, которые уже отворачивались от политического социализма и становились в сторону синдикализма.

Но период покушений, годы 1892-94 причинили много потерь вследствие казни, ссылок на каторгу, осуждений в тюрьму и изгнаний. Потерь было так много, что летом 1894 года, после смерти Карно от руки молодого итальянского пекаря Санте Казерио, после исключительных законов, наступил период истощения сил.

Хотя полное уничтожение движения (путем задуманных высылок в Африку) было предотвращено, благодаря оправдательным приговорам на большом процессе 30-ти, все же оставалось сознание, что все эти события не подняли народ на выступления.

Зимою 1894-95 изгнанники, находившиеся в Лондоне, собрались для обсуждения нового положения. Некоторые из них, в том числе Эмиль Пуже, редактор очень популярной анархической газеты в Париже “Le Pere Peinard” (1889-94) стояли за возобновление работы среди синдикалистов, где Фернард Пеллутье, сам бывший анархист, подготовил для них доброжелательный прием.

Однако, другие синдикалисты, пришедшие из рядов политических социалистов и бланкистов, также присоединились и стали влиятельными. Таким путем неизбежно наступил момент, когда, при всем большом таланте, энергии и воле Пуже и других анархистов, работавших в Генеральной Конфедерации Труда, они оказались менее способными работать для анархизма среди синдикалистов, чем они рассчитывали и чем принято было думать.

Это привело к суровым суждениям о синдикализме со стороны многих анархистов, когда первые радости работы в массовых организациях поблекли. Разумеется, прежде существовали и чисто анархические синдикаты, вроде синдиката столяров. В синдикатах, куда входили рабочие одной и той же специальности, но различных социалистических взглядов, естественно, люди выдвигались благодаря своим личным качествам и трудолюбию. Таких работоспособных людей с течением времени создалась целая группа, и они отличались друг от друга не менее, чем члены какого-нибудь парламента. Здесь была рабочая дипломатия и рабочий парламент скорее, чем организация, воодушевленная подлинно революционной волей.

Джемс Гильом, из Юрской Федерации, вернулся к работе в 1903 или 1904 году и посвятил все свои силы и знания работе среди синдикалистов, а также поднял деятельность синдикалистов в разных частях Швейцарии. Но застойный характер французского синдикализма становился все более очевидным и был подвергнут критике Луиджи Бертони, более 30 лет состоявшим редактором женевских газет “Reveil” и “Risveglio,” также доктором Пьеро, в настоящее время состоящим издателем “Plus loin” (Париж), затем в брошюрах, которые издавал Жан Грав и которые были продолжением старого “Revolte” 1879 г., и многими другими.

В течение всех этих лет анархисты имели свои собственные газеты “Temps Nouveaux,” “Libertaire,” “L’anarchie.” Произведения индивидуалистов печатались под редакцией Э. Арман, но перемена, происшедшая вскоре после дела Дрейфуса, была одной из причин, почему прежнее преобладающее влияние их движения, существовавшее с 1892 до 1894 года, никогда уже более не возрождалось.

Элизе Реклю, которого вынудили жить в Брюсселе после 1894 года и который умер в 1905 году, оставил по себе большой пробел в движении, а влияние Кропоткина, за время его долгого отсутствия, стало ослабевать. В анархической литературе было больше рутины и повторений, чем оригинальности в течение всего периода до 1914 года, и писатели уже предчувствовали катастрофический перерыв в свободной интеллектуальной жизни.

Что касается Англии, то слабые силы остатков Социалистической Лиги и группы “Фридом”, организованной в 1886 году Кропоткиным, доктором Мерлино и английскими товарищами, объединились в 1895 году, но постоянная мирная пропаганда, вплоть до 1914 года, имела очень узкие границы в смысле силы и распространения, хотя ежемесячная газета “Фридом” выходила непрерывно (1886-1927).

Кропоткин оказал ей некоторую помощь, но он постепенно все более уходил в свою русскую работу, в русские газеты анархистов-коммунистов группы “Хлеб и Воля”, в работу и исследования. Он погрузился в изучение Французской Революции и русской революции 1905 года, наглядно изображавшейся перед ним во всех формах благодаря посетителям, письмам и газетам. Анархизм открыто пропагандировался в России в течение некоторого времени, и движение стало постоянным благодаря работе значительного числа активных групп. Мне не приходится здесь объяснять, что в России существовали другие тенденции рядом с тенденцией близких друзей Кропоткина. Среди них нужно отметить Черкезова, Шапиро и Гогелия, и существовали различия во взглядах, главным образом по основным вопросам тактики.

В те годы идеи Л. Н. Толстого находили сторонников по всей Европе и его критика государства, насилия и войны оказывала значительное влияние на общественное мнение. Его голос также умолк в мрачные годы, предшествовавшие войне.

В Соединенных Штатах движение, после Чикагской трагедии 11 ноября 1887 года, прошло через сильную депрессию, только Дайер де Лум, Вильям Холмс, Иоганн Мост, Роберт Райцель (издатель детройтского “Arme Teufel”) и некоторые другие остались верными. Молодая группа, в которой стоял доктор Мерлино, стала издавать в 1892 году “Solidarity” (Нью-Йорк). Итальянская группа, которой также помогал Мерлино, начала выпускать “Grido degli Oppressi”, испанские товарищи еще раньше основали “Despertar”. “Freiheit” продолжала выходить. Некоторые другие немецкие газеты, по большей части стоявшие в оппозиции к Мосту, также существовали уже в то время. Эмма Гольдман и Александр Беркман были тогда в оппозиции к Мосту. Беркман лично напал в Питтсбурге на Крика, директора Карнеги, и ударил этого крупнейшего представителя капитала. Это было в дни очень трудной забастовки, привлекшей к себе симпатии рабочих, но не надолго заинтересовавшей инертные массы, давшие повесить чикагских анархистов, подобно тому, как 10 лет спустя они позволили казнить на электрическом кресле Сакко и Ванцетти.

Беркман провел в тюрьме несколько ужасных лет, но покинул тюрьму духовно не сломленным и возобновил свою деятельность в одном из главных течений движения, непрерывно развившегося после своего возрождения в 1892 году. Я помню длинный ряд прекрасных газет: “Agitator,” “Solidarity,” Firebrand,” “Free Society,” “Mother Earth,” “Discontent” и другие, а также газету индивидуалистов “Liberty” (В. Р. Таккер, 1881-1907). Помню также влияние человечности Уолта Уитмена и его друзей, “Conservator” в Кемдене, Нью-Джерси, газеты о личной и половой свободе, “Lucifer” и другие газеты анархистов — сторонников единого налога (“Twentieth Century”), около 1890 года. Помню их разраставшуюся борьбу за высокие цели. Помню также работу итальянских анархистов на протяжении многих лет, начиная с 1895 года в “Questione Sociale,” (временно издававшейся также Малатестой) и “Era Nuova,” “Cronaca Sovversiva,” “Аврора” (1903-1919) и так далее. Педро Эстев и Луиджи Галлеани были здесь наиболее крупными фигурами.

Но выше всех вершин в области либертарного чувства и художественной красоты стояла Вольтерина де Клейр (1866-1912), впервые вдохновленная чикагской трагедией и идеями Дайера де Лума. Ей принадлежит незабываемая заслуга в том смысле, что в своей лекции об анархизме, прочитанной в Филадельфии в 1902 году, она выступила в защиту равенства всех направлений анархизма. Эта широта ее взглядов объективно ставит ее, по моему мнению, выше даже самых верных и энергичных сторонников единой и единственной доктрины, пренебрежительно относившихся ко всем другим толкованиям.

В Италии очень много молодых и активных элементов выступили на первый план. Из них упомяну Пьетро Гори, Этторе Мулинари, Луиджи Фабри, Паоло Шикки, Эдуарда Милана (последний был немного старше) и т. д. С 1913 года до июня 1924 года Малатеста еще раз организовал широкую кампанию пропаганды, издавал газету “Volonta” (Анкона) и был душою движения в Романьи, которое усилиями реформистов было доведено до поражения.

В Испании, после казни в Монтжуихе, после пыток и высылок заключенных в Африканскую каторгу, после изгнания многих активистов (испанской национальности) в Англию, в 1897 году, в защиту прав человека был организован ряд непрерывных кампаний усилиями Жуана Монтсени (Федерико Уралес), в настоящее время состоящего издателем “Revista Blanca” (Барселона) в Мадриде и своих собственных газет.

Оставшиеся в живых заключенные из Монтжуихской тюрьмы 1896 года, участники бунта в Херене 1892 года и жертвы преследований Мано Негро 1882-83 годов были, наконец,- освобождены. Рабочая Федерация (анархическая) была вновь основана в 1899 году, и Барселонская Генеральная стачка 1902 года стала самым крупным событием в жизни труда того времени.

В анархической печати, помимо Ансельмо Лоренцо, всегда на первом плане был также Рикардо Мелло, один из первых прудонистов, в то время бывший убежденным коллективистом. Он был одним из последних, согласившихся воспринять коммунизм, но и после того он продолжал отстаивать равноправие всех подобных экономических концепций и доказывал невозможность предвидеть форму организации людей в будущем обществе. Он настаивал на том, что преждевременно установленные решения экономических вопросов окажутся бременем для будущего. Не было человека, который тверже стоял бы за свои убеждения, чем Мелло, но именно по этой причине он считал необходимым уважать мнения других и требовал такого же уважения к своим собственным убеждениям.

Сильное движение развилось в Аргентинской республике. Его происхождение можно проследить вплоть до 60-х годов. Оно пережило влияния французского, испанского и итальянского социализма и анархизма. Малатеста активно выступал там, также Пьетро Гори, Жозе Прат и много других активистов из Испании. Здесь коллективисты и коммунисты научились, в 80 годах, жить бок о бок.

Проблема организаций широких масс в новой стране была правильно поставлена на обсуждение — не сверху, а с низов, с действующих групп, сформировавшихся под влиянием местных условий, вступавших в сношения между собой и сотрудничавших друг с другом, когда к тому представлялся случай. Во многих отношениях Аргентина была’ той страной, где анархическая пропаганда и деятельность среди рабочих шла рука об руку, ибо многие из тех вопросов, которые всех нас тяготят в Европе, здесь не существовали.

Постепенно авторитарный социализм и здесь стал раскалывать рабочих, влияние иностранных капиталистов стало свирепым. В наши дни, в сентябре 1930 года, благодаря этому влиянию возникла та военная диктатура, которая уничтожила или, лучше сказать, принудила к вынужденному молчанию самое цветущее из современных анархических движений. Такое положение не может долго длиться.

На Кубе, где анархизм, ввезенный из Испании, развивался, начиная с 80-х годов, это движение также подвергается теперь ударам диктатуры Мачадо, как аргентинское движение — под ударами Урибуры. В довоенные годы наиболее верными выразителями анархизма были люди вроде Малатесты, Ф. Домелы Ньювенгауса, Густава Ландауера, Луиджи Бертони, Луиджи Галлеани, Александра Беркмана, Эммы Гольдман и других, рядом с Кропоткиным, которого плохое состояние здоровья и русские дела удерживали несколько вдали от активной работы. Были также анархисты, целиком слившиеся с синдикалистами и потерявшие веру в прямую анархическую борьбу и интерес к ней. Таковы были Эмиль Пуже, Джеймс Гильом, а также Хр. Корнелиссен, который никогда не имел такой веры, но готов был придти к соглашению и действовать вместе с революционными коммунистами и коммунистами-анархистами. Были также молодые образованные анархические мыслители, главным образом во Франции и Италии, от которых можно было ожидать некоторого содействия подлинному прогрессу в области идей.

Однако, нельзя пройти молчанием тот факт, что ни один из всех этих талантов не подал сигнала тревоги против двух тенденций в общем анархическом движении — против рутины и специализации. Рутина была здесь налицо в том смысле, что теперь мы имели несколько превосходных книг, много хороших брошюр, жизнеспособные газеты с постоянными редакторами и регулярно платившими подписчиками, хорошими ораторами, устраивали иногда конгрессы и даже, после Конгресса 1907 года в Амстердаме, — организовали Анархический Интернационал.

Это удовлетворяло многих, и такое положение сохранялось автоматически из недели в неделю, из года в год. Это была жизнь в спокойствии и удовлетворении, которые годились бы для консервативной партии, но не могли иметь большого значения для анархизма, для живой идеи, которая никогда не может успокоиться на лаврах прошлого, на результатах, описанных в старых книгах или на резолюциях минувших конгрессов.

Слишком мало оставалось дела, и это создало специализации — антисиндикализм, антимарксизм, антимилитаризм, неомальтузианство и сексуализм, натуризм, самый крайний индивидуализм, экспроприационизм и жизнь за пределами общества, уединение в вегетарианских и других маленьких колониях и проч.

Одним словом, возникло множество специальностей, поглотивших тех, кто ими интересовался, и лишивших широкое движение их содействия. Другим источником смуты было то, что эти люди стремились внести свои специальные интересы в широкое движение. Коротко говоря, все эти виды деятельности, среди которых были превосходные формы движения, создали видимость того, что все очень заняты в нашей среде. А между тем, мы мало заботились о подлинных задачах этого периода, когда война 1914 года, наряду с технической подготовкой, подготовлялась также идейно тысячами открытых и скрытых путей.

Налицо был также возродившийся культ национализма, порождение ложного и грубого индивидуализма и преклонения перед энергией, постоянного усиления вражды и предрассудков среди больших народов, смеси различных социалистических взглядов с хорошими и плохими качествами наций, как будто каждый француз был либертером, а каждый немец — сторонником авторитарного начала.

Свободомыслие подрывалось философией Бергсона, подготовкой фашизма произведениями Маринетти в искусстве (футуризм) и Жоржа Сореля в социальной политике, — этого человека, который оскорбил казненного Франциско Феррера. Анархисты недооценили всего этого, отметая все в сторону с презрением или не замечая этих тенденций. Они считали, что все эти явления их не касаются. Можно сказать, что они систематически подвергались влиянию господствовавших в Европе идейных течений и морально отравлялись ими в течение десятилетия, предшествовавшего войне.

Как раз в это время, после обратившего на себя внимание всего мира разоблачения милитаризма, благодаря делу Дрейфуса, после разоблачения империализма в результате жестокого и вероломного сокрушения южно-африканских республик властью британских капиталистов, началась борьба в огромном масштабе между властью, пойманной на месте преступления, и человечеством. Власть, под влиянием угрозы, стала искать спасения в войне, когда все лучшие элементы человечества начали презирать власть.

Для свободы приблизился тогда час, когда можно было принять вызов и повести борьбу в крупном масштабе с большим шансом на успех, ибо люди были действительно морально возмущены против власти в те годы с 1898 до 1901, когда они каждый день убеждались в том, что власть может жить только жестокостью и преступлением.

Но этого не случилось по настоящему, а наоборот: после того, как маленькие бурские республики были задушены, большие государства стали выказывать свои симпатии к маленьким европейским народам, сообразно со своими особыми интересами и военной политикой. Некоторые анархисты увидели в этом тенденцию к децентрализации и федерализму и были совершенно счастливы.

Всеми путями человечество подвергалось тогда одурачению. Государственная власть и милитаризм, столь опозоренные несколько лет тому назад, были реабилитированы. Национализм с жестокой уверенностью и твердостью подавил интернационализм. Например, трения среди французских синдикалистов, руководимых Жуо, и немецкими реформистами-синдикалистами, руководимыми Легиеном, едва ли были менее острыми, чем вражда между французскими и немецкими правительствами.

Война считалась роковой неизбежностью даже среди анархистов, вроде Кропоткина. До последнего момента ее рассматривали здесь, как глупость и преступное безумие. Затея казалась до такой степени нелепой, что ее считали невероятной и даже невозможной. Так смотрел на дело, между прочим Малатеста. Войну считали также чисто буржуазным делом, не представлявшим никакого интереса для социалистов и анархистов, как будто могут быть специально буржуазные землетрясения, буржуазные эпидемии и тому подобное, безопасные для рабочих.

Так произошло то, что несмотря на всю напряженность международных отношений, — как раз в августе 1914 года, когда началась война, международный социалистический конгресс (моральным главою которого был бы Жорес, подло убитый 31-го июля) имел состояться в Вене, а интернациональный Анархический конгресс имел быть в Лондоне.

Эти две даты являются осязаемыми доказательствами того, как далеки были от действительности и социалисты, и анархисты в решительные часы надвигавшейся мировой катастрофы.

Я не могу войти здесь в подробное обсуждение этого рокового довоенного периода 1901-1914 г.г. Приведенный выше очерк может объяснить, почему я думаю, что мы, анархисты, все без исключения, не стояли на высоте задачи, лежавшей тогда на нас. Мы должны были понимать, что наше дело может прогрессировать лишь в либеральном, гуманитарном мире, способном развивать здоровые и полноценные элементы, которые могли бы расширить и укрепить наши слабые ряды, — а не в мире, отравленном реакцией, огрубевшем и гниющем, каким мир представляется сейчас, после возрождения авторитарной власти в 1931 году.

Война застала нас совершенно неподготовленными. Каждый оказался предоставленным самому себе и должен был действовать так, как он думал и делал в течение многих лет до войны. Кропоткин и его друзья поступили так, как говорили и писали и как они думали в течение многих лет. Малатеста оставался подлинным интернационалистом, каким он всегда был с 1871 года. Также поступили Себастьян Фор во Франции, Бертони в Швейцарии, Луиджи Галлеани и Эстев в Соединенных Штатах, Лоренцо в Испании, Ландауер в Германии, Ньювенгаус в Голландии, Эмма Гольдман и Беркман в Соединенных Штатах, Томас Килл в Англии, а также русские и другие товарищи во многих странах.

Позднее победа большевиков опять внесла раскол в анархическое движение. Одни из анархистов соблазнились, а другие сохранили ясность мысли. Потом пришли годы очень близких, по-видимому, возможностей для анархистов в Италии (1919-1921) и в Испании (приблизительно в тот же период и немного позднее).

В обоих случаях это было положение, когда сотни тысяч людей можно было побудить к действию, а миллионы других, руководимых политическими социалистами, остались пассивными, прошли мимо этой возможности действовать и, таким образом, дали возможность возникнуть самой грубой диктатуре — Муссолини и итальянскому фашизму, а также испанской Директории, возглавлявшейся генералом Примо де Ривера. И до сих пор еще цепи, которыми скована Италия, держат в неволе великую и свободомыслящую нацию.

Привели ли все эти события анархистов к пониманию того, что, быть может, традиция и рутина не могут освободить от необходимости постоянного исследования, новой творческой работы, которая должна привести нас в соприкосновение с событиями этого жестокого и авторитарного века, так страшно отличающегося от либерального XIX века, от радикального столетия, когда наши идеи росли и распространялись? Мы не можем исправить это положение, открыв доступ для авторитарного духа и позволив ему проникнуть в наши ряды, как это делают платформисты и им подобные. Мы можем улучшить положение, по моему мнению, только путем возобновления связей с еще не пробудившимися, а также с распыленными и отошедшими в сторону либеральными и гуманитарными резервами человечества.

Эти резервы существуют, они стонут под ударами этого жестокого, механизированного, огрубевшего века. Они все же могли бы восстать и придать либеральный поворот так же и этому веку, как это сделали их предки 100 лет тому назад. Ведя борьбу при Робеспьере, при Наполеоне и в эпоху клерикальной реакции с 1792 до 1813 года, они дали XIX веку период с 1830 до 1901 года.

Теперь, как и тогда, радикальное движение должно стать универсальным. Анархический мир не должен унизить свое достоинство, если анархисты хотят быть в первых рядах движения, подобно Прудону, Бакунину и Реклю в их времена. Отравленная атмосфера должна быть освежена чистым воздухом, иначе анархизм не сможет развиваться, когда все вокруг него гибнет.

В этом направлении, как мне кажется, перед нами много работы. Мы не сможем отстоять свои позиции и развиваться, если будем придерживаться рутины. Как ни люблю я изучать и записывать историю нашего движения, все же я делаю это не для того, чтобы видеть повторение старого, а для того, чтобы дать толчок движению вперед от прошлого.

Меньше всего может либертарное понимание искать отдыха в какой бы то ни было момент движения и представлять себе, что оно достигло последней степени совершенства. Много хорошей работы сделано в прошлом. Я пытался набросать здесь историю этой работы, но еще много такой же работы лежит впереди. Движение подает надежды, оно идет в правильном направлении, но оно не должно топтаться на месте, как оно это делает, — по крайней мере, так мне кажется, — в настоящее время.